خطاب الذّات في رواية “الظّلّ والصّدى” لـ “يوسف حبشي الأشقر” – د. سلمى عطالله

خطاب الذّات في رواية “الظّلّ والصّدى” لـ “يوسف حبشي الأشقر”

قراءة فلسفيّة وجوديّة

د. سلمى عطالله

أستاذة النّقد الحديث، ومنسّقة دائرة اللّغة العربيّة في جامعة سيّدة اللّويزة

إنّ “يوسف حبشي الأشقر“، هو صاحب رؤية وهمّ تجاوزا هموم الذّات، إلى الهموم الجمعيّة، ما جعله قادرًا على طرح الأسئلة المحرجة، على ثقافة مكانه وزمانه. فقد تمكّن من أن يكون ذاك المبدع الّذي عرّفه الفيلسوف والعالم الاجتماعيّ الفرنسيّ “غولدمان” (Lucien Goldmann) بأنّه ”الفاعل الّذي تخطّى فرديّته، وانصرف إلى الكتابة، وفق أنماط تفكير وإحساسات لم تكن مستقلّة عن أفعال الآخرين وتصرّفاتهم“[1].

وروايته “الظّلّ والصّدى”، هي خاتمة نتاجه الرّوائيّ، وقد أعلن عند إنجازها “أنّه فرغ من الكتابة، وأنّ حربه مع الكلمات قد انتهت“.[2] ” فما الّذي أمسك به هذا النّصّ الرّوائيّ، ما الّذي كشف عنه؟ وكيف تجلّى خطاب الذّات فيه؟… هذا ما سأحاول الإجابة عنه، باختصار، من خلال تلمّس الحقيقة الّتي تحتضنها صفحات هذه الرّواية، ونزع الحجاب عن هوّيّة الذّات الإنسانيّة فيها وعن خطابها، وذلك في قراءة نقديّة تهتمّ ”بالتّلفّظ في بعده الخطابيّ“[3]، مع وضع النّصّ الأدبيّ في علاقته بالبنية النّصّيّة الّتي ظهر فيها، وبالسّياق الاجتماعيّ والثّقافيّ الّذي برز في إطاره… فالخطاب ” يتعدّى اللّغة إلى الحياة…

أوّلًا: خطاب الذّات ممزَّق بالتّعارض والصّراع بين عالمين

إنّ قارئ رواية “الظّلّ والصّدى” لا يصعب عليه كثيرًا أن يتبيّن سيطرة التّعارض بصفته الوجوديّة، كما انتشار الثّنائيّات الضّدّيّة… مؤكّدًا مع “غولدمن” أنّ ”الرّواية هي جنس أدبيّ ينبع من التّوتّر بين القيمة ونفيها“[4]. فالموجود الإنسانيّ المكبّل بالآخر، أو في أدنى المستويات، هو مثقل بهذا الآخر ومتعب منه، كان يعيش حالة صراع في وجوده بين عالمين مختلفين متناقضين، ويتخبّط في حال من التّنازع الدّائم بينهما… ما جعل خطابه ضحيّة هذا التّناقض والتّمزّق الحقيقيّ بين هذين العالمين. فكيف تجلّى هذا الصّراع الّذي عاشته الذّات في “الظّلّ والصّدى”؟ وكيف أثّر في رحلة بحثها عن أصالتها ونقائها؟ هذا ما سنحاول معالجته من خلال ثلاث ثنائيّات ضدّيّة، كان لها دورها في تشكيل النّسيج النّصّيّ لهذه الرّواية، وكان لها حضورها الجليّ في تأطير دلالات التّعارض فيه، وفي إبراز وظيفته…

- ثنائيّة الـ “هنا” والـ “هناك”.

في هذه الرّواية، يقف المتلقّي أمام تشكّل العلاقة بالمكان الّذي بدا غير محايد أو عار من الدّلالات، بل ساهم في خلق المعنى. وجمع المتناقضات، في سياق مزدوج في هذه الرّواية، يؤكّد الازدواجيّة الوجوديّة الّتي ترفض القيمة المطلقة، وتشكّك في الأخلاق السّائدة والمعايير المتّبعة، فحين تجتمع أضداد كالطّمأنينة والقلق، والالتزام واللّامبالاة، والانتصار والفشل، والحقيقة والوهم، والمحبّة والحقد، والتّسامح والثّأر، والامتثاليّة والحرّيّة، وغيرها… يتولّد عالم يحكمه الانفصام… وحين يصبح المكان هو مركز هذه المتناقضات، ومنطلقها، يستحيل الخطاب الأصيل.

فالمكان قد ارتسم بين نقيضين هما الـ “هنا” والـ “هناك”، أو الـ “فوق” والـ “تحت”، وهما يرمزان إلى القرية والمدينة، إلى كفرملّات وبيروت... والرّوائيّ، في ذكر هذين المكانين بأسمائهما، قد نجح في امتلاك الواقع، وفي صنع الشّكل الفنيّ القادر على توليد دلالات المرجعيّ، وبالتّالي في إكمال جزء رئيس من خطابه المكانيّ – الوجوديّ. فالـ “هنا”، بالنّسبةِ إلى الذّات – الـ “أنا”، إلى “اسكندر”، يحمل دلالة الوجود والكينونة، إذ ظهر في الرّواية على أنّه ”الهويّة، والهوّيّة هي فيه فقط“(91) [5]… كما يحمل دلالة القدسيّة، قدسيّة الـ “فوق”، بما فيه من دلالات الرّفعة… قدسيّة الضّيعة، هذا الـ ”نغم الصّاعد نحو السّماء“ (64)، حيث ”مقدّس التّتخيتة والقبو“ (31)، والدّالية ”مزراب الاطمئنان“ (63)، والعلّيّة حيث تكتب الذّات وتحلم بحياة أفضل (90)…

وفي مسعى يثبّت الخطاب المكانيّ، يطرح الرّوائيّ إيديولوجيا الأرض، الّتي مثّلت هجرة ترابها معاني الغربة الحقيقيّة… فظهرت الرّواية وكأنّها تنتقد خطاب المكان الممزّق بين البقاء والرّحيل… الواقع فريسة بين فكّي الاستلاب، بسبب الهجرة المهاجرة دائمًا، بيتها على ظهرها وبيتها مالها فقط (144)… وهكذا، يتعمّق تورّط المكان في هذه الرّواية، إذ نراه يعمل على ترحيل الذّات الإنسانيّة منه، تارة بسبب ضآلة الموارد فيه، وانتشار الفقر، وتارة أخرى بسبب التّنازع عليه، وسيادة الحرب والخصام، وتارة أخيرة بسبب تبدّل معالمه وانتفاء هوّيته… هذا التّورّط عزّز جدليّة المكانين المتنازعين: الـ “هنا” والـ “هناك”، أو المكان الأوّل والمكان الثّاني، والرّغبة في الرّحيل من الأوّل إلى الثّاني… وتشويه الثّاني للأوّل وتغييره، وتبديل إنسانه، وصولًا إلى إلغائهما… وقد رأت الذّات أنّ الهجرة هي ”بدء السّمّ“ (89)، وهي سكّين في يد جزّار، وطريق إلى الشّرّ (93)… وهي لأجل المال، لأجل الجديد… و ”المدخل إلى الإنسان الجديد“ (68)، المهاجر عن ذاته أيضًا (89)، والغارق في تيه، حدودُه الجحيم (93)…

كما يطرح الرّوائيّ، بحسب “اسكندر”، ”انهيار النّظام الضّيعويّ، وأوّل ولادة للإنسان الجديد…“ (92) ما وتَّر علاقة “اسكندر” بكفرملّات، بعد أن اقتحمتها الحرب والمدينة، أو الـ “هناك”، بما حمله من سمات الدّرك الأسفل… فالمدينة منذ وُجدت وُجدت تحت (175)، وبيروت هي ”مدينة الحديد والباطون“ (297)، هي ”عالم الخراب، كلّ ما فيها، كلّ شيء هو عالم الخراب“ (13)، هي ”ميتة، ممعوسة بما فيها من غنى وسلاح“ (7)، وانتماء إلى الكثرة (146)، وغربة (109)… ”هي أقصى الألم“ (33)، وهي الجمود، والجمود هو آخر حدود الغربة (270)……والحرب عبثيّة، هي ”الكلّ- شيء- الّذي- اهترأ“ (30)… ما أدّى إلى ”خيبة واسعة مسطّحة“ (104) منْ هذا الـ “هنا”، ”الّذي دخل البُعد الغامض“ (301)… وحوّل عودة “اسكندر” إليه، إلى فعل لا معنى له (51)، ما جعله ينقطع عن هذا المكان ”نهائيّا، كأنّه لم يكن حلمه السّرّيّ يومًا، ولم يكن وعده بالخلاص“ (127)…

ورقعة الخيبة اتّسعت، فشملت الوطن بكامله، الوطن الّذي كان هو الجذور، هو الدّفء، هو الحماية، هو البيت الكبير… خذل الذّات، فما عاد هو الشّعار، القضيّة غلبت الوطن… القضيّة قضايا صارت، والكلّ هنا وهنالك صار يدافع عن قضاياه (463)… صار الوطن عقيدة، ودينًا ومالًا (50)، حتّى باتت عبارة ”كلّنا للوطن“ تثير الضّحك والاستهزاء (314)… صار مكانًا لاهثًا خلف المال، الّذي سيحرق الإنسان في لبنان، وقد يحرق لبنان غير المهيّأ بعد للدّخول بهذا الشّكل في المجتمع الاستهلاكيّ (196)… هو مكان جعل “اسكندر” يقول: قد يقتلونني هنا، وهناك أيضًا قد يقتلونني (471)…

- ثنائيّة الماضي والحاضر.

لقد ربط “أرسطو” فكرة الزّمان بالإنسان، بحيث يتعذّر في اعتقاده وجود الزّمان من دون الإنسان. ففكرة الزّمان موجودة أساسًا في عقل الإنسان فقط، فالإنسان يحمّل الزّمن دلالات ومعاني مختلفة بحسب الظّروف الّتي يعيشها، والأحاسيس الّتي يشعر بها، بحسب فلسفته ورؤاه ونظرته إلى كلّ ما يحيط به… وهذا ما نادى به الفيلسوف التّجريبيّ الإنكليزيّ “جون لوك” (John Locke)، عندما عرّف الهوّيّة الشّخصيّة بقوله: ”إنّها هوّيّة الشّعور من خلال امتداد الزّمن“[6]… والدّازين، أو الإنسان في وضع المتسائل، هو موجود زمانيّ يوجد في الزّمان، وهو، قبل أن يفكّر ويعرف، يعي ذاته في الزّمن… وقد ميّز هيدغر بين الزّمن الفيزيائيّ والزّمن الوجوديّ.[7] أمّا رواية “الظّلّ والصّدى”، بما احتوته من تناقضات خصبة، فقد عبّرت عن الصّراع الأبديّ، بين الزّمن الفيزيائيّ والزّمن الوجوديّ، بين الزّمن الأصيل والزّمن اللّاأصيل، بين زمن الفرد وزمن الجماعة…

وارتباط البعد الزّمانيّ بالمكان، والتزامه به وعدم انفصاله عنه، أدّى إلى تشكّل متلازمة الزّمان والمكان، الّتي ساهمت في تشكيل الحكاية. فالزّمن لم يتمكّن من رأب الصّدع الّذي أحدثه المكان. ما جعل الذّات بعامّة، تعيش زمنا خاصّا، هو زمن فقدان المكان، الّذي عمّق ثنائيّة البقاء والرّحيل، الّتي أنتجتها الحرب والهجرة… والّتي وضعت الزّمن بين هلالين…

وإشكاليّة الذّات مع الزّمن، طرحت، أيضًا، متلازمة الماضي والحاضر، وهي إحدى إشكاليّات الأدب الوجوديّ. فالماضي هو الزّمن الّذي تتمسّك به الـ “أنا”، تتذكّره، وترى أن لا غنى عنه لاختيار المستقبل، بوصفه ما ينبغي تغييره والبناء عليه، هو من أجل المستقبل… هذا الماضي هو الزّمن الّذي يعيشه “اسكندر”، رافضًا كلّ ما قد يسيء إليه، أو يضيّعه… وفي الجهة النّقيض للتّذكّر، نجد محاولة النّسيان، الّتي تموضعت في حاضر استسلاميّ، ما عاد ينطق بالماضي أوْ يستعيده، لا بل ازدرى به… هذا الحاضر هو الزّمن الّذي ينشغل به الـ “هم”، ويتقوقعون فيه… هو زمن الجماعة الغافلة عن مصيرها… زمن الوجود الضّائع (359)…

وهذه المتلازمة تقارن بين إنسان الماضي الضّارب في قلب الأرض وفي عمق القرية، أو “اسكندر” الّذي أسّس “المطرح الحلميّ”، وإنسان اليوم الهارب من الأرض، والممعن في عالم المدينة والاغتراب… أو الجماعة الّتي أسّست ”مطرح الحزن والانحلال“ (10-11)… والزّمن الرّديء، حيث ”دم الآخر فيه حلال“ (58)… وحيث الرّكض إلى القلق والجوع (75)… زمن الجماعة الّتي عمّقت التّناقضات في مكانها، ويسّرت لها إمكانيّة الانفجار بين اليمين واليسار، المسلمين والمسيحيّين، الفلسطينيّين واللّبنانيّين، إسرائيل والعرب، أميركا وروسيّا… وجعلت إنسانها يتمادى في إشعال الحرب، ويتفنّن في طرقها ووسائلها… ويحبّها، ويُعجب بـ “أخوّة الحاجز الفوريّة”، وبتأثيرها في الزّمن: ”مجهول ضدّ مجهول يحرّكان الزّمن، مجهول ضدّ مجهول يحرقان الزّمن، ويضحكان على اللّهب الّذي يتصاعد منه“. (397)… باختصار، لقد قارنت هذه المتلازمة بين ”العالم القديم الّذي كان عالَمًا مشروحًا، يعني أنّ أسسه كانت ثابتة، وعالم اليوم المحجوب المعنى“ (14)…

إنّ الذّات- الـ “أنا” الّتي جمّدت الماضي، والذّات- الـ “هم” الّتي جمّدت الحاضر، غيّبتا معًا المستقبل عن محور انشغالهما، وأوقعتاه في اللّاشيء… فلم تحسنا اللّعبة، ما جعل زمنهما يدور على نفسه… هذا الزّمن الّذي رأتا أنّه ”لا يُعرف إلّا بحدوده، وحدوده الموت… كلّه سجن“ (426)، ابتلع النّاس في دوّامة الهزائم، وألغى إمكانيّة الخلاص، ونقل رؤية الرّوائيّ إلى الزّمن الإنسانيّ المتعب الّذي لا يزال مستمرًّا، زمن الخواء والجمود والمرارات، زمن اللّازمنيّة، زمن اللّاأصالة…

- ثنائيّة الانغماس في اليوميّة والتّرفّع عنْها.

إنّ ”الموجود هو كلّ ما نتحدّث عنه ونفكّر فيه ونتصرّف إزاءه، بل إنّه ما نحن عليه والطّريقة الّتي نصير بها إليه…“[8]، و الفيلسوف الأمانيّ “هايدغر” (Martin Heidegger) يصف الموجود الإنسانيّ في حياته اليوميّة، ”لأنّ الإنسان، هو وحده من بين الكائنات، يتساءل عن وجوده المفرد وعن الوجود عمومًا… وبذلك، يكون وعي الإنسان لوجوده الواقعيّ هو النّافذة الّتي تطلّ على الكينونة أو الوجود المطلق…[9] والدّازين تكمن ماهيّته في وجوده، في الطّرق المختلفة الّتي يوجد فيها، فهو بإمكانه أن يكون ذاته أو غير ذاته“[10] وقراءة فعل “الدّازين” في رواية “الظّلّ والصّدى”، أنشأت ثنائيّة ضدّيّة بارزة، أمسكت النّصّ من أوّله إلى آخره، هي ثنائيّة الانغماس في اليوميّة والتّرفّع عنها.

فالـ “أنا” لم تأت الكثير من الأفعال، لكنّها قالت الكثير و “القول يعني الفعل”[11]، بحسب الباحث الإنكليزيّ “جون أوستين” (J. L. Austin). وهذا القول رفعها من مستوى اليوميّ والمبتذل، وجعلها تترك منطقة الرّاحة، لتطرح الأسئلة الكبيرة… ووجودها كان وجودًا مختلفًا عن الآخر، رافضًا للأمر الواقع، وساعيًا للتّخلّص من الـ (هم)، ”يحسّ بالمصير وبضربة القدر“… فـ “اسكندر” كان إنسانًا ”كما خلقه الرّبّ“ (113)، ”من غير طينة الجماعة“ (366)… مستحيل المنال والتّدجين. رفض الدّخول في اللّعبة (358). ورفض الحرب ومعادلة، “إذا لم نقتلهم يقتلوننا”… رفض الجماعة…

أمّا وجود الـ “هم” فكان وجودًا معاكسًا للـ “أنا”، وجودًا منغلقًا، ماديًّا، خاضعًا للجماعة، مُعبّرًا عن تطلّعاتها، متوافقًا مع السّائد فيها، ما أحسّ بأيّ عبء… بل شكّك في القيم، وهزئ بها، وقلب مقاييسها، فأحبّ المال وكلّ ما هو مصطنع (168)، وانغمس في الحرب، وهرب من الفكر والفلسفة كما يهرب من الشّيطان (101)، ورأى في التّفتيش عن الذّات شعارًا زائفًا (209)، فيما النّخبة هي الّذين مشوا مع وسخ التّيّار(234)، حتّى كنيسته بات عنوانها الإغفال، وروحها المال (109)…. لقد هيمنت اليوميّة على كينونته، فضؤل، وأخفق، وخسر وجوده الحقيقيّ… وغدا الـ “لا أحد”. هذا الـ “هم” نسج ”قصّة شعب من دون أبطال، من دون قصص أفراد، شعب يزحف ويتمسّك“ (91)… مؤكّدًا مقولة الفيلسوف الفرنسيّ “سارتر” (Jean-Paul Sartre) إنّ ”الآخرين هم الجحيم“[12]، مبرّرًا نعت “الأشقر” عددًا من شخصيّاته، بـ “جهنّم”، وبـ “باب جهنّم” (184)، (396)…

ثانيًا: خطاب الذّات محكوم بالفشل والقلق اللّامتناهي.

- سقوط الذّات في الفراغ

إنّ البنية الدّلاليّة الكبرى لرواية “الظّلّ والصّدى” هي بنية تأسيسيّة لمأساة الذّات التّائهة في المكان، والعاجزة عن الوصول إلى مبتغاها… فالوعي يتوغّل في عمق المأساة اللّبنانيّة، ويجرّنا إلى ازدواجيّة خطرة حكمت زمن الإنسان على هذه الأرض منذ سنين، هي “البقاء والرّحيل”. ما أوقع الذّات الإنسانيّة في تمزّق كبير، وسجنها في دوّامة القلق الدّائم، ليس فقط عن المكان، إنّما عن الكينونة أيضا… هذا الرّحيل بكلّ ما يحمله من تبعات، سلبها الهناء والاستقرار والثّبات، وأمعن أكثر فأكثر في ضياعها، وفي تخبّطها في عبثيّة الحياة وقلقها وهامشيّة القرار فيها… وخسّرها حرّيّتها الميزة الأساسيّة لماهيّة الإنسان. هذه البنية الدّلاليّة أطّرت اختزال الذّات إلى ذاتيّة مرميّة خارج إطار القرار الكبير، غارقة في القلق المكلّل باللّافعل، أو المبتعد عن الأفعال الكبيرة، ما همّش وجودها، وحصر اهتماماتها في عالم ضيّق، يسوده منطق الحرب…حتّى “اسكندر” الّذي حاول الخروج من هذا الخضمّ، ”عاش بدوره القلق، ومعركةً مع الخوف من أيّ شيء“ (52)، حتّى إنّه ما أراد أن ينجب للعذاب والمرض والخوف والموت (245)….

وهذا القلق تكلّم، أيضًا، من خلال ازدواجيّة “الحقيقة والوهم”، الّتي سخرت من الذّات، وأسقطتها في فراغ تخبّطت فيه بإرادتها، أو غصبًا عنها… فالأرض صارت كالسّراب (45)، والمال “هشًّا كالتّبن” (68)، وسرابًا (425)، والإنسان الجديد جائع العين إلى سراب قوّة (68)، حتّى الحياة والحبّ والملكيّة أضحت كلّها سرابًا، وكأنّ الإنسان محكوم ألّا يحيا فمبتغاه أبدًا سراب، وهو يركض وراء سراب (425)… و “أنسي”، صاحب الابتسامة البلهاء (18)، عاش فراغ الخيبة من كلّ العلاقات لأنّها كلّها مع ناس، و”النّاس حرب” (65)… و “اسكندر” وصف اللّبنانيّ الّذي بدأ يستعدّ للحرب بأنّه ”إنسان بين بين، ملامح بين بين، على الحصان بين تعبيرين، بين وجودين، على ظهر السّراب بين واقعين، إمكانيّتين، وحقيقتين“ (384)… و “يوسف” شعر بسذاجة وجوده، فغاص، تارة، في لجج الأسئلة الكبيرة والمقلقة: إلى أين أذهب؟ إلام أنا صائر؟ لماذا أتيت؟ وغيرها الكثير (219-221)… ووقف أمام وجوده العاري عاجزًا عن تحديد الإجابة… وتارة أخرى، رفض أن يفكّر، فركب الدّرّاجة لأنّه عليها لا يفكّر في شيء… وقد اتّخذها وسيلة تعبير في النّسيان الأمثل (320)…

حتّى الحوار لم يسلم من الفراغ، بل ساهم فيه… فهو بين “اسكندر” وكثيرين كان مقطوعًا (288)، وبين “يوسف” والعالم كان مستحيلًا (221). والكلام المجدي غدا فقط بالتّهديم (27)، هذا التّهديم الّذي كان للحرب دور في نشر ثقافته، فهي ”غيّرت الجنس البشريّ… حتّى ذاب الإنسان وانتهى…“ (233)، وقلّ الحديث بين النّاس، ومتى طلع طلع عن الحرب ( 57)…

إنّ الكلّ تخبّط في الفراغ، فأغرق نفسه في السّكر وتدخين الحشيشة، لأنّه لا يريد سوى فقدان الوعي (330)… فـ “أنسي” هارب إلى لا شيء (51). و”يوسف” تبيّن له أنّ ذاته فارغة مثل أيّ ذات أخرى والحديث عنها أكبر منها “(214) … وأنّ ذاتًا أخرى هامشيّة تتطوّر فيه، ولا تعرف إلّا معرفة هامشيّة (308- 309)… و”اسكندر” شعر هو أيضًا، بالفراغ التّامّ، وبانهيار جميع الأمراس الذّهبيّة الّتي لفّها حول ذاته… أرجوحة تهزّه فتدوّخه وينسى (102). وهو ”لفرط تفتيشه عن الكمال، عن المطلق، ضيّع طريق الكمال ودرب المطلق“ (243) فعاش العزلة في بيته في بيروت، في بيته في كفرملّات (467)…

- فقدان الذّات هويّتها

إنّ الوجوديّة، كما عبّر عنها “سارتر”، تنطلق من الحريّة، إذ بلا حرّيّة لا وجود للإنسان، وبلا إنسان لا وجود للحرّيّة. فالحرّيّة هي الإنسان في قلب الإنسان. حتّى إنّه ذهب إلى أبعد من هذا، إذ قال: الإنسان يكون حرًّا من خلال الفعل، وهو تحويل الوجود الّذي أتاه من الآخرين إلى الوجود الّذي يطلبه لنفسه. وفي كتابه ”الوجود والعدم“، فهم “سارتر” الإنسان كذات تصنع وجودها، ولا تدرك ذاتها إلّا من خلال اختياراتها، والحريّة ليست سوى كون هذه الاختيارات دائمًا غير مشروطة.[13] وفي رواية “الظّلّ والصّدى” رفضت الـ “أنا” أو “اسكندر”، سيطرة الآخرين عليها، واستلاب الحرّيّة الّذي خشيته طوال حياتها (433)، لكنّها، مع هذا، لم تنج منه… فيما الذّات الجماعيّة كانت سجينة اختياراتها وأفعالها، الّتي لم تستطع الخروج منها… وخسارة هذه الذّات لحريّتها، سواء أكان جزئيّا أم كلّيّا، أفقدتها هويّتها، وأوقعتها في التّشيّؤ لأنّ الإنسان ”لا ينفصل عن الأشياء سوى بالحرّيّة“[14]… فازداد الخلاف على هذه الهويّة… والتّساؤل حول من يحدّدها… وتحوّلت إلى مجرّد مكتوب على ورق… (516) مجرّد حجر رحى (99)… لقد خسرت هذه الذّات هوّيّتها لأنّها خسرت مكانها… فالهوّيّة هي ”الجذور، والحفاظ على الهويّة يفترض مكانًا“ (91) و ”الجذور لا تنبت إلّا في أرضها“ (33)… كلّ هذا أدّى إلى:

– انعدام الغاية الكبرى في مشروع الذّات، وتحوّل موقفها الخضوعيّ إلى عادة وشأن… فها هي الذّات تَنذر نفسها للاستعمال (442). والمجتمع يعمل كآلة عجلاتها للخضوع (390)، والقضيّة صارت الشّامبانيا والسّيكار والكافيار والذّهب (508)… حتّى “اسكندر”، لم يسلم من التّشيّؤ، فشُبّه بالمسلّة (34)، ولُقّب بـ “سيّد الأشياء” (45)، وتشيّأ بالسّمعة الّتي منعته من أن يكون هو نفسه (390)… ووصل انعدام الغائيّة إلى حالته القصوى، عندما نزلت هذه الذّات إلى المستوى الحيوانيّ، فصار الإنسان حيوانا مَطليًّا (17)، والنّاس قطعان بشر (40) غنمًا (70)، و”يوسف” وجماعته حشرات (512)… وبات ”الحلّ هو العيش بالغريزة فقط“ (223)… والمسيحيّون يُخطفون كالفئران (408)، والمتحاربون يقولون: ”لن نتركهم يأكلوننا لحمًا نيئًا كما فعلوا ألف مرّة، نحن سنأكلهم“ (161)… و “اسكندر” تموَّه سلحفاة كبيرة (31)، وعرف أنّ كلبه هو المخلوق الوحيد الّذي يتبادل معه نظرة عطف (103)، فقرّر ”أن يكون مثله، يأكل ويشرب ويتمشّى وينام“ (411). وفي حواره مع الآخر، تكفّل بالمواء (428)، وصرخ عاوو…

– إخضاع الذّات لقيمة التّبادل المتحكّمة بالمجتمع الاستهلاكيّ الجديد، فأضحت سلعة تباع وتشترى. ما أبعدها عن اكتشاف عيوبها ونواقصها، إذ إنّ الشّيء لا يكتشف نقصه.[15] وهذا الوجه الاختزاليّ حمّله الرّوائيّ لخطاب الجماعة، الّتي رأى ”أنّها من المال“ (74)، وناسها لحم للبيع (364)، وحرّيّة إنسانها مرهونة ببقائه المادّيّ (208)، والحبيبة مجرّد سلعة (509)، و ”القرش هدف ووطن وجذور“ (72)… والقيمة الجديدة والوحيدة هي العملة (233)…

إنّ نار الحرب والهجرة الّتي اضطرمت في المكان والزّمان والقلوب كانت النّيزك الّذي لطالما تواتر ذكره في حنايا هذه الرّواية، والّذي أَسند إليه الرّوائيّ فعل الحرق، وإلغاء الكينونة، وانقطاع التّواصل، وفقدان الهويّة… فـ ”منذ أن مرّ النّيزك ولد المسخ، النّيزك وهم، النّيزك عشوائيّ النّيزك ولدته أمّ من حديد وبأذرع من حديد جذب البشر. البشر قطيعًا من حديد صاروا، يمشون كالحديد يأكلون كالحديد يتضاجعون كالحديد. باردًا جسم البشر صار، وروحهم بردت. النّيزك مَرّ وأخذهم معه، عيونًا مثبتة في البعيد، وبألف لسان تكلّموا ولم يعد يفهم واحدهم لغة الآخر“ (89).

- استسلام الذّات وصمت المعنى

إنَّ عمليّة البحث عن المعنى في “الظّلّ والصّدى” يمكن وضعها ضمن إطار البحث عن الآخَر، وإنشاء عالم مأمول يتمّ فيه اللّقاء. وقد رأت “يمنى العيد” أنّ ” شخصيّة “اسكندر” قامت على قاعدة مساءلة الذّات… ومحاكمة جماعته الّتي تخلّت عن قيم الرّوح، وتركت الأرض وقيم الآباء والأجداد ساعية خلف المال والقشور“[16].. فهو الّذي تميّز دون الآخرين في عمليّة البحث عن الأصالة، إذ قال: ”أشعر بأنّي مسؤول عن الآخَر، عن إعطائه ما ينتظره منّي“ (386-387). لقد قرّر “اسكندر” أن يسلك المسلك الحاسم الّذي اختار أن يحقّق ذاته عبره، لكنّه وجد نفسه منفصلًا عن هذا العالم، وفي صراع مع الجماعة فيه، معتبرًا أنّ الإصلاح قد يصعب إلى حدّ الاستحالة بسبب محدوديّة الإنسان. ورأى أنّ ”الضّمير كلّه كذبة، ولا يستطيع أحد أن يعلو إلى مستوى الضّمير إلّا المسيح. عدا المسيح أقصى ما يصل إليه الإنسان هو قعر الكبرياء (114)… لذلك، لم يتمكّن من مقاربة هذا الأمر بإصرار وجرأة… لم يستطع أن يأتي فعلًا جديدًا يلغي به الواقع، أو يهدمه، انطلاقًا من مقولة إنّ “كلّ فعل إبداع هو بدء فعل تهديم”“[17]… لذا، نراه ومنذ إعلان نهاية عالم ودخول آخَر جديد، وهو في صراع مع الجماعة فيه، يعيش ”حالة انتظار آخر لا يعرف ما هو، حالة انتظار محتوم أقوى منه، يفعل به ما يشاء، ولن يفعل هو شيئًا ليقاومه“ (246)… لقد كان غافلًا عن أيّ شيء (113)… كان كالشّمعة المضاءة، الّتي لا يستفيد أحد من نورها، لذا انتفى فعلها لأنّه لم يتّجه إلى الآخَر (296- 297)… لقد كانَ بؤرة أضداد، يصارع بعضه بعضه الآخر… فلم ينشئ العالم المفقود… وهكذا، استمرّت الجماعة في رفضه… وبقيت على حالها…

لقد سقط هذا العالم الآخَر، بسقوط حجره الأساس، بسقوط “اسكندر” وموته، وبهروب القتلة، هذا الفعل الّذي وُسمت به الخاتمة، والّذي يمكن إسناده إلى كلّ الجماعة المتشابهة الوجوه، ما يفتح الخاتمة على أبرز سمة من سمات الذّات في هذه الرّواية، وهي الهروب، واجترار المأساة… وبهذا السّقوط، صمت المعنى، وهوى في قعر دوّامة الاستسلام، والخضوع، والمفروض على الذّات. فـ “اسكندر” تنحّى عن التّمسّك بالمعنى- الوجود، وهرب من النّضال لأجله… ووقف وقفة الخاضع لمن يريد تحطيم الذّات فيه، وتدمير إمكانيّاته. وهو، بالرّغم من الابتسامة الأبديّة، الّتي راحت تتّسع لتغمره كلّه (525)، ولتوحي بقبوله ورضاه بقتله… إلّا أنّ حقيقة موته هي أنّه كان تدميرًا مطلقًا له ولإمكانيّاته… إذ اختار أن يموت صامتًا، أن يموت من دون أيّ معنى، أن يموت موت العاجز… فهو، في فعله هذا، لم يعبر من مكان إلى آخر، أو من حالة إلى أخرى، لأنّه أصلًا كان ميتًا. لقد قال في دفن أمّه الّذي تزامن مع حادثة قتله: أنا ميت يدفن ميتًا (115) لقد تجيّف لانكسار المقدَّس فيه، مقدَّس كفرملّات… (31)، ولأنّ شوقه إلى المحبّة، كان شوقًا إلى أقصاها فقط، لذلك عجز (35)… ولأنّه لم يستطع أن يصل إلى “العطاء الأكبر” المتمثّل في موته من أجل افتداء الآخَر وخلاصه (36)… فجاء موته مجّانيًّا، غير ممهّد للقيامة والحياة… لقد كان أمرًا لازمًا، استسلم له لأنّه، بالنّسبة إليه، “أسهل العذاب” (93)…

وبهذا، تكون الرّواية قد جعلت الذّات تائهة بين ظلّها وصداها، بما مثّلاه، في هذه الرّواية، من تشابه وتكرار ووهم وانغلاق وانحدار… فالصّدى كان “جماعة”، الجماعة فعل عبثيّ، فعل الصّدى (160)، كان ” كالجماعة، مجموعة خائفين” (161)، الزّمن كان صدى… والحبّ لا يقبض فيه الإنسان إلّا على الظّلّ (425)، والمحاربون كانوا محاربي الظّلّ” (470)… لقد نزل الكلّ إلى الظّلّ (383)، والنّزول إلى الظّلّ هو حبر أبيض (167)… واللّافت، هنا، أنّ الظّلّ هو تحت، يقتضي فعل النّزول، كما المدينة… وهذا يسبغ عليه سمة الدّرك الّذي انحدرت إليه الذّات، الـ “أنا” والجماعة… ويبرّر، بالتّالي، حالة الفشل الّتي عرفتها الرّواية وخُتمت بها… فالظّلّ سيبقى، وبالمقابل الصّدى سيتناثر… ما يبرّر اختيار الرّوائيّ لهاتين الكلمتين عنوانًا لروايته…

ودوّامة دلالات كلمتي “الظّلّ” و “الصّدى”، تقودنا إلى بناء دائريّ واضح المعالم، في الرّواية الّتي انتهت حيث بدأت. انتهت بالموت والعاصفة والغبار، كما بدأت بها كلّها، مع ما تحمله كلمتا “العاصفة والغبار” من رمزيّة الغموض والهدم والشّعور بالقلق… أمّا الموت، هنا، فتخطّى الجسد إلى موت الذّات ببعدها العميق. وبهذا، يتأكّد الانغلاق الدّائريّ، والنّهاية الاستسلاميّة الّتي أصمتت المعنى، وأعدمت الأمل… وما يزيد هذه الدّلالات تثبيتًا هو تواتر لفظة “الدّائرة” في متن الرّواية، فـ “اسكندر” وحيد كالحصن، سجين الحجارة الكبيرة والأبراج العالية والحقيقة المفردة الدّائريّة الشّكل، الدّائريّة النّغم، الدّائريّة الدّعاء، والدّائريّة الدّعوة (99)، و مشاعره يكدّسها ويخبّئها فتعفن… ولا تُبقي منه إلّا أنسجة ناشفة، تدلّ إلى العجز المطلق، إلى الدّائرة المقفلة مهما وسعت (104)، وهو ”وسط دائرة من النّار، سلواه الوحيدة النّظر إليها تأكل نفسها حتّى تصل إليه“ (301)… و”يوسف” “يدور” (512)، ويراوح مكانه لأنّه لا يجد منفذًا ولا مخرجًا ولا يعرف إلى أين يتّجه… يجترّ الأفكار نفسها ومهما فعل وكيفما تطلّع يعود إلى النّقطة ذاتها ليلتقي الأسباب ذاتها الّتي بوجع الوجود… (214)، والنّاس، كلّ النّاس منغلقون واحدهم على الآخر كانغلاق العوالم (273)… والحرب ترسم بوجعها ودمويّتها وعبثيّتها هذه الدّائرة، لأنّها إن توقّفت… ستعود. وهي عادت، ولكن بشكل آخر، شكل آخر يساوي من حيث الأساس الشّكل الأوّل. وبها عاد النّاس من حيث بدأوا (512)… هذه الدّائرة سجنت الذّات في دوائر عديدة، أبرزها دائرة المكان، ودائرة الزّمان، ودائرة الفعل… ما رمى فعل الذّات في حيّز التّمنّي، أو الطّلب الصّعب، ولربّما المستحيل، الّذي يدعم خطاب الانتظار الّذي لا ينتهي… قال “اسكندر”: ”ليت، ليت، ليت، ما أكثر اللّيت… وما أكثر اللّو!“ (106)… هذا التّمنّي الّذي تعمَّده الرّوائيّ كان لتعزيز معنى الفشل الّذي منيت به الذّات، ولربّما لتبديل السّبل الآيلة إلى الكينونة الحقيقيّة، والمحقِّقة للأصالة… فهذا الحيّز من الوجود، يستحقّ من الذّات الإنسانيّة، واللّبنانيّة تحديدًا، الفعل الأسمى، والثّمن الأكبر…

في ختام هذه القراءة، أتوقّف عند بعض النّتائج الّتي لا بدّ من الإشارة إليها، وهي التّالية:

– إنّ “الأشقر”، في هذا المنتج الرّوائيّ، قد تمكّن من الارتفاع بلغة روايته إلى مستوى المسائل الفكريّة، ما جعل الخطاب الوجوديّ هو الأكثر حضورًا فيه، حيث يبدو التّلاحم بين الأدب والفلسفة واضحًا…

– إنّ رواية “الظّلّ والصّدى” هي الرّواية – البحث، ”بحث موضوعه المعنى الضّائع، الّذي على الذّات أن تجده في أثناء مواجهتها واقعًا اجتماعيًّا ووجوديًّا تقليديًّا، متآكلًا، غريبًا، خاليًا من المعنى. لكنّ بحث هذه الذّات ينتهي بالفشل“[18]، أو بالموت، تعبيرًا عن عجزه عن جعل العالم يتكيّف مع هواجسه وقيمه المستحيلة…

– إنّ “الأشقر”، في روايته هذه، يبيّن لنا أنّه كان شاهد عيان على كلّ ما حصل في مكان الرّواية وزمانها… فصوّر الواقع، ووحاكى الوجود، وحكى بأبطاله وليس عن أبطاله، كما قال الياس خوري[19]. لقد حكى عن صعود المدينة وانهيارها هي والقرية… وعن تعميق الهجرة والرّحيل في الزّمان والمكان… كما عن الحرب الّتي كان لها اليد الطّولى في تهديم الكلّ، وفي زرع القلق حيثما كان…

– إنّ ما حصل في رّواية “الظّلّ والصّدى” يؤكّد أنّ ”النّصّ يُنتج في زمن محدّد، لكنّه يُتَلَقّى في أزمنة عديدة“[20]، ما يبقيه والقراءة منفتحين على السّؤال والبحث والاستكشاف بما يساهم في قراءات أكثر إنتاجيّة وأكثر انفتاحًا وقبولًا للنّموّ والتّطوير…

من هنا، أستطيع القول إنّ ما قدّمته هذه القراءة لا يدّعي القول النّهائيّ، إلاّ أنّه قد يكون الجديد الّذي رأته. هذا الجديد الّذي يوقظ في ضمائرنا العودة إلى المعنى كسؤال مطروح عن علاقة الأدب بالوجود وبمختلف شؤونه، بالعلم والثّقافة، بالانفتاح والتّزمّت، بالحرب والسّلم، بالحقيقة والوهم، بالحوار والصّمت… ويحفّز في دواخلنا السّؤال– الإشكاليّة المستحدثة: ماذا علينا أن نفعل كمتلقّين؟ هل نواجه واقعنا الفارغ من المعنى، فنبدأ من حيث انتهت الرّواية، ونكمل ما لم يكمله العامل الذّات فيها، أو نهرب مثله ونجترّ استسلامنا الإراديّ لوجود معطى لنا؟ وماذا على الرّوائيّين أن يكتبوا؟ وعمّ يكتبون؟ هل عليهم الإمساك بنبض اليوميّ والتّاريخيّ؟ هل عليهم أن يعملوا على تغيير الوجود الموجود؟ هل عليهم أن يتشبّثوا بالوعي المبتغى، وبما يعتقدون أنّه أفضل من أجل خير المجتمع الحاليّ، أو ينسوا كلّ ما يجري ويستسلموا للظّلام والقمع والشّرّ، مُدبِرين مع غيرهم في هذا العالم التّائه!…

الملحقان:

- ملخّص الرّواية

اسكندر الحمّاني المسيحيّ المارونيّ، الثّريّ والمفكّر، عاش في القسم الغربيّ من بيروت، وبقي فيه بعد نشوب الحرب، على الرّغم من الحملة الّتي قامت ضدّه في بيئته. حاول أن يبقى على الحياد، خارج الحرب، وبعيدًا عن منطق تقسيم المكان الّذي سبّبته هذه الحرب… لكنّ أهل قريته “كفرملّات” الّذين نزحوا منها إلى “بيروت”، والّذين بقوا فيها، كانوا كلّهم مقتنعين بشرعيّة الحرب، لذا، عادوا “اسكندر”، ورأوه شيطانًا… وكان على رأسهم “أسمر”، التّاجر الغنيّ أيضًا، المصاب بعقدة الدّونيّة، الّذي أنشأ ميليشيا، فانضمّ إليها مجموعة من شبّان القرية، الّذين حملوا السّلاح وقاتلوا. عايش “اسكندر” صعود المدينة وانهيار القرية وأخلاقها وقيمها… ما جعله يبتعد عنها بعد أن كانت له الكلّ. لكن، عندما وصله خبر وفاة أمّه، عاد إلى “كفرملّات”، حيث وجده عناصر ميليشيا “أسمر” فقتلوه…

- نبذة عن الرّوائيّ

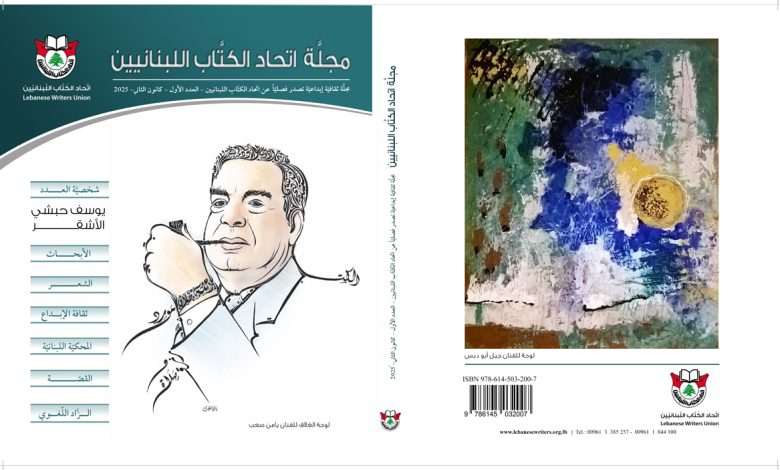

يعتبر بعضهم أنّ “يوسف حبشي الأشقر” هو أبو الرّواية اللّبنانيّة الحديثة. ولد في قرية “بيت شباب”، عام 1929 وتوفّي عام 1992. حمل شهادة في الحقوق والفلسفة، وعمل موظّفًا في صندوق الضّمان الاجتماعيّ. له عدد من المؤلّفات، هي ثلاث روايات: أربعة أفراس حمر 1964، لا تنبت جذور في السّماء 1971، الظّلّ والصّدى 1989، وأربع مجموعات قصصيّة هي: طعم الرّماد 1952، ليل الشّتاء 1955، الأرض القديمة 1962، آخر القدماء 1985. تميّزت كتاباته، وبخاصّة الرّوائيّة، بالنّزعة الوجوديّة. وصفه “نجيب محفوظ” بـ “الرّوائيّ الفذّ، والعبقريّ، والمبدع العظيم”.

لائحة المصادر والمراجع:

- المصدر:

- حبشي الأشقر يوسف، الظّلّ والصّدى، دار النّهار، 1989، لبنان

- المراجع:

- أمعضشو، فريد: السّيميائيّات نشأة وتطوّرًا. كتابات معاصرة (91)، عدد آذار-نيسان، 2014، المجلّد الثّالث والعشرون.

- أيّوب، نبيل. النّقد النّصّيّ وتحليل الخطاب (2). لبنان: مكتبة لبنان ناشرون، ط1، 2011.

- أيّوب، نبيل. نصّ القارئ المختلف وسيميائيّة الخطاب النّقديّ (2).لبنان: مكتبة لبنان ناشرون، ط1، 2011.

- البحري، خالد: مفهوم الخلق فلسفيًّا. لبنان: كتابات معاصرة (91)، العدد آذار-نيسان 2014، المجلّد الثّالث والعشرون.

- الخضراويّ، إدريس. سيميائيّة الكلام الرّوائيّ لمحمّد الدّاهي، من أجل مشروع سيميائيّ يتعلّق بالكلام. لبنان: كتابات معاصرة (88)، عدد أيّار-حزيران 2013، المجلّد الثّاني والعشرون.

- زيما، بيير. النّقد الاجتماعيّ. ترجمة عايدة لطفي، مراجعة أمينة رشيد و سيّد البحراوي. القاهرة: دار الفكر للدّراسات والنّشر والتّوزيع، ط1، 1991.

- العيد، يمنى. فنّ الرّواية العربيّة بين خصوصيّة الحكاية وتميّز الخطاب. بيروت: دار الآداب، ط1، 1998.

- فايد، محمّد. في نظريّة الرّواية. لبنان: كتابات معاصرة (91)، عدد آذار-نيسان 2014، المجلّد الثّالث والعشرون.

- دعكور، نديم. تقنيّة الرّواية عند إملي نصرالله. أطروحة دكتوراه اختصاص في اللّغة العربيّة وآدابها. بيروت: جامعة القدّيس يوسف فرع الآداب، 1986.

- الهويدي، معاذ. أنسي الحاج- الصّمت العابر كالفضيحة. لبنان: كتابات معاصرة (91)، العدد آذار-نيسان 2014، المجلّد الثّالث والعشرون.

- يقطين، سعيد. انفتاح النّصّ الرّوائيّ، النّصّ والسّياق. المغرب: المركز الثّقافيّ العربيّ، 2006.

- المقالات الصّحفيّة والمواقع الإلكترونيّة:

- أبي صعب، بيار. يوسف حبشي الأشقر، البراءة المفقودة والحداثة المستحيلة. جريدة الأخبار، 12 آب 2024.

- https://www. Archive. Assafir. Com 16 nov. 2002

- https://al-akhbar.com. Kalimat ثلاثون عامًا على رحيل أبي الرّواية اللّبنانيّة الحديثة

- https//manchoor. Com (يوسف حبشي الأشقر: كيف ضاع منّا هذا العبقريّ؟)

[1]– أيّوب، نصّ القارئ المختلف، ص 154.

[2] – https//manchoor. Com (يوسف حبشي الأشقر: كيف ضاع منّا هذا العبقريّ؟)

[3] – الخضراويّ، سيميائيّة الكلام الرّوائيّ، ص 81.

[4]– زيما، النّقد الاجتماعيّ، ص 152.

[5] حبشي الأشقر، الظّلّ والصّدى، ص 91. وكلّ الصّفحات الموجودة بين قوسين، في هذه القراءة، تعود إلى المصدر نفسه (الظّلّ والصّدى).

[6]– دعكور، تقنيّة الرّواية عند إملي نصرالله، ص 100.

[7] – أيّوب، نصّ القارئ، ص 206.

[8] – أيّوب، نصّ القارئ، ص 203.

[9] – المرجع نفسه، ص 203.

[10] – المرجع نفسه، ص 204.

[11] – أيّوب، النّقد النّصّي، ص 240.

[12] – أمعضشو، السّيميائيّات نشأة وتطوّرًا، ص 41.

[13] – أيّوب، نصّ القارئ، ص 281.

[14] – المرجع نفسه، ص 68-69.

[15]– أيّوب، الطّرائق إلى نصّ القارئ المختلف، ص 283.

[16]– أبي صعب، جريدة الأخبار، 12 آب 2024.

[17] – البحريّ، مفهوم الخلق فلسفيًّا، ص 101.

[18] – زيما، النّقد الاجتماعيّ، ص 29.

[19] – جريدة السّفير، 16 ت2 2002.

[20] – انفتاح النّصّ الرّوائيّ – النّصّ والسّياق، سعيد يقطين، ص 152.