رحلة البحث عن الهويَّة وجذورها في ثلاثيَّة يوسف حبشي الأشقر – أ.د. عبد المجيد زراقط

رحلة البحث عن الهويَّة وجذورها

في ثلاثيَّة يوسف حبشي الأشقر

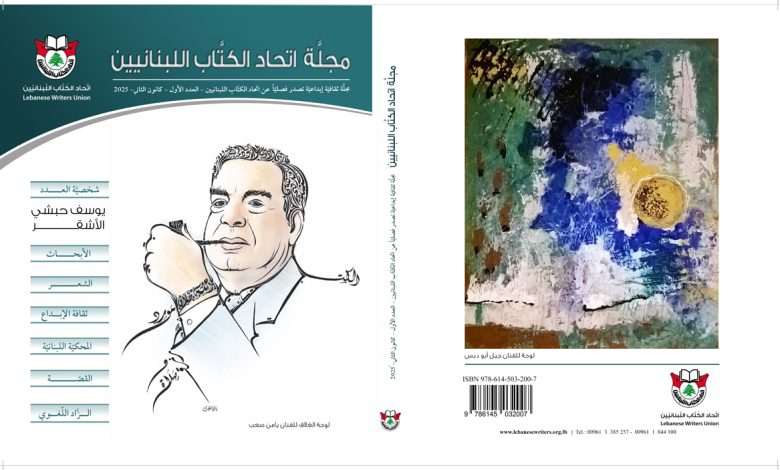

يوسف حبشي الأشقر (1929 – 1992)

أ.د. عبد المجيد زراقط

روائيٌّ وقاصٌّ لبناني. ولد في بيت شباب، التَّابعة لمحافظة جبل لبنان. تلقَّى دروسه الابتدائية والمتوسِّطة في مدرسة بلدته والثانوية في المدرسة اليسوعية في بيروت. وتخرَّج في جامعة القديس يوسف (اليسوعية)، حاملاً إجازة في الحقوق والفلسفة.

عمل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وانضمَّ إلى جمعية أهل القلم ومجلس المتن الشمالي للثقافة، وعُرف بابتعاده عن الإعلام فعاش “في الظِّل”.

تميَّز منذ الصَّغر، بموهبة القصِّ، وهذا ما لاحظه غير مُطَّلع على محاولاته الأولى في الكتابة، فنصحه كثيرون بكتابة القصَّة بدلاً من كتابة الشِّعر الذي كان يحاول كتابته آنذاك. ولعلَّ هذا ما جعل عباراته القصصيَّة تتصِّف بكثير من خصائص الشِّعر، من أناقة وتكثيف وإيحاء. كما أنَّه نشأ في جوٍّ يُعنى بالأدب، وبالقصَصي منه بخاصَّة، فوالده إميل حبشي الأشقر (1891 – 1983) كان أديباً صرف حياته في الكتابة والتأليف، وله أربعة عشر رواية تاريخيَّة. وجدُّه يوسف ترك، عندما مات، عام 1909، ديوان شعرٍ مطبوعاً وكتاباً مخطوطاً في تاريخ آل الأشقر.

حقَّق الأشقر مكانةً أدبيَّة مرموقة، خلال مدَّة طويلة من الزَّمن، امتدَّت، من عام 1952، حين أصدر مجموعته القصصيَّة الأولى: “طعم الرماد” إلى عام 1989، حين أصدر روايته الأخيرة “الظِّل والصَّدى”، وبينهما صدرت له المؤلَّفات الآتية: “ليل الشِّتاء“، (قصص)، 1954 – “شق الفجر” (قصص)، 1957 – “الأرض القديمة” (قصص)، 1962 (حازت جائزة جمعية أصدقاء الكتاب)- “خطيب الضَّيعة” (قصص)، 1972- “المظَّلة والملك وهاجس الموت“، 1980- “وجوه من الأرض القديمة” (قصص)، 1983، “آخر القدماء” (قصص)، 1985 – وروايتان سبقتا “الظل والصَّدى” هما “أربعة أفراس حمر“، 1964 – و”لا تنبت جذور في السماء“، 1971، فكوَّنت الرِّوايات الثلاث ثلاثَّية ترصد تطوُّر المجتمع اللبناني، وتكشف سبل بحثه عن تحقُّق هويته.

فكان الأشقر بذلك أحد الرُّواد الكبار الباحثين بإخلاص وعمق وإبداع عن الهويَّة على مستوى الفرد والوطن وإبداع الشكل الأدبي الذي يجسِّد ذلك.

ضرورة وعي الواقع والاعتراف به.

انطلق الأشقر، في رصده واقعه، من اقتناع مفاده: “المهم أن نعي واقعنا ونعترف به، ولن يكون الحل إلاَّ بذلك”. وهذا ما جعله ينظر إلى المجتمع بعين الأديب، فيصوِّره، ويرسم شخصيَّاته، وينشئ بناءً قصصيَّاً ينهض بأداء رؤيته، من دون أن يقع في فخ استهلاك الأشكال السائدة.

مأزق المجتمع اللبناني

في الرِّوايتين الأوليين جسَّد الأشقر مشكلة المجتمع اللبناني ومأزقه في تحقيق البقاء والنَّماء. ففي الرِّواية الأولى: “أربعة أفراس حمر” غامر يوسف الخروبي، الشخصيَّة الرئيسيَّة في الرِّواية، كان يرفض واقعه ويرغب في تغييره، في إنقاذ غريق ، وهو لا يعرف السِّباحة، فغرق ومات. وكانت هذه إشارة إلى واقع مرفوض وحل يائس/مأساوي لا يُكتب له النَّجاح، وكأنَّ الكاتب كان يُحرِّض على إيجاد حل من نوع آخر، ينبغي أن يتوصَّل الرافضون إليه، وهو حلٌّ لا يكتفي بالرفض غير المسلَّح برؤية واقعية، تعترف بواقعها وتعيه.

غربة الحركات الثائرة

وفي الرِّواية الثانية: لا تنبت جذور في السماء” بقي اسكندر، المثقَّف الثَّري وهو الشخصيَّة الرئيسية في الرِّواية، يتأمَّل واقعه من خارج العلاقات الاجتماعية، ولم يستطع الانتماء إلى جذور وأرضٍ تحتضنها فتتيح لها الرُّسوخ والنماء، وقد ابتُلي باللانتماء وركن إلى علاقة عاقر مع صديقته الفرنسية “مارت”، بعد أن أخفق في الوصول إلى حبيبته “مها”، لأنَّ طيف صديقه الخروبي كان يحول دون ذلك.

ولعلَّنا نظنُّ أنَّ في علاقة اسكندر بمارت، من حيث طبيعتها العاقر، إشارة إلى علاقة ذات طبيعة معينة بالغرب. وقد تمَّت هذه العلاقة، على أثر عجز اسكندر عن الوصول إلى “مها”، فهل يشير هذا العجز إلى عجز من يمثِّلهم اسكندر عن مدِّ جذورهم في تربة محيطهم، فركنوا بسبب هذا العجز إلى علاقة عاقر بالآخر، من دون أن يفكِّروا بخوض تجربة عيش الواقع ومعرفته تمام المعرفة.

أمَّا أنسي الثَّائر، الشخصيَّة الرئيسيَّة الثانية في الرِّواية، فقد أدرك غربة الحركات الثائرة عن واقعها، ولمس تحولها إلى مؤسسات عاجزة عن التقاط نبض حركة الواقع وتوجيهها، ثمَّ لاحظ صيرورتها بوقاً يكتفي بترداد ما يُملى عليه، لكنَّه بقي في حدود المراقبة، وإن كان يسعى إلى تصرُّف فعلى سبيل مداواة أزمته الشخصيَّة من دون أن يشكِّل التغيير الاجتماعي همَّه الأساس، إذ كان الحزب عنده بديلاً من أشياء أخرى شكَّلت مصادر خيبة، وهذا ما جعله يخفق أيضاً في الانخراط في حركة الواقع بغية معرفته لتغييره.

وهكذا رسمت هاتان الرِّوايتان الخيبة، المتمثِّلة في فَقْد مشروع يحقق الاعتراف بالمجتمع الحياتي المعيش ووعي حركته، وتحقيق هوية توحِّده وتنهض به. والواضح أنَّ هذا الرسم النَّافذ إلى جوهر المشكلة يشير إلى مأزق ذلك المجتمع الخطير.

وقد أدَّى هذا المأزق إلى قيام حرب مدمِّرة، فرأى الكاتب، في روايته الثالثة: “الظِّل والصَّدى”، إلى مرحلة مهمَّة من مراحلها، وكشف حقيقتها وطبيعة القوى التي خاضتها.

لم يجد اسكندر مكاناً له في مجتمع الحرب، وكان خياره موتاً شبيهاً بموت يوسف الخرُّوبي في الرِّواية الأولى؛ إذ ذهب إلى قريته، بعد أن علم بموت أمِّه ، وهو يعي تماماً أنَّه يختار القتل على أيدي الميليشيات التي أنشأها التاجر الجشع أسمر والجاهل المتعصِّب أسد. وكان موته صدمة كشفت الزيف عن أعين قوى أقدمت على خوض الحرب بفعل دوافع مغايرة. وهذا يعني أنَّ موته كان الحدث الذي أدَّى إلى بلورة وعي يوسف خليل الذي خاض ومارس كل فظائعها، ثمَّ ثاب إلى رشده، واكتشف خطأه وندم ورغب في التوبة.

يوسف خليل ابن فئة شعبية، انخرط في الحرب كي لا يتقاتل أبواه من أجل قطعة قماش، وانغمس أكثر بعد مقتل أبيه الرافض للحرب على أيدي متعصِّبين في الطرف الآخر. عرف حقيقة أسمر وأسد، وأدرك أنَّ الصَّراع ينبغي أن يكون بينه وبين هذين، وليس صراعاً طائفيَّاً، وكأنَّ الكاتب يريد أن يقول: إنَّه لن يتمكن إلاَّ أمثال يوسف خليل من تجاوز أمثال أسمر وأسد؛ وذلك لأنَّه عرفهما، وهكذا يكون الاعتراف بالواقع ووعيه القوَّة الحقيقيَّة التي تشفي من عمى كوَّنه ظلُّ الآخرين وصدى مشاريعهم.

عودة الوعي

وإن يكن اسكندر الذي يمثِّل أنموذج اللبناني، الباحث عن هوية خارج العلاقات الاجتماعية والمحيط، قد أخفق في النِّهاية، لأنَّه “لا تنبت جذور في السماء” من نحوٍ أوَّل، ولا يمكن أن يكون “الظِّلُّ”، أو “الصَّدى”، ذا هوية ووجود فاعل فإنِّ القوى الأخرى التي قضت عليه، وهي تقول له: لا مكان لك بيننا، بدأت صراعها، في ضوء ما شكَّله موته من حثٍّ على إيجاد أنموذج بديل. قد يكون هذا الصِّراع الآخر صراعاً بين قوى الطرف الواحد، وهذا ما أشار إليه الأشقر عندما أبرز تمايز شربل عن أسد وأسمر، وتفرُّد يوسف خليل بموقف نابت من وعي الواقع، وهو وعي أثمرته الخبرة الحياتية وعيش الواقع بكل ما فيه، إضافة إلى أنَّ يوسف هذا مواطن عادي، غير مثقف وغير ثري، فهل يشير الكاتب إلى أنَّ الفئة التي يمثلها يوسف خليل، بعد أن اعترفت بواقعها ووعته، هي القادرة على الانخراط في محيطها وأرضها وإنبات جذورها فيهما، وبعيداً عن صدى أصواتهم الدَّاعية إلى تسعير الحرب، أو إلى إبقاء المأزق ماثلاً، وينذر بتجدُّد حروب في كل مرحلة تتوافر فيها أسباب تشعل الفتيل الجاهز؟ ثمَّ أليس هذا ما يحدث في لبنان منذ زمن طويل؟ وهل يعني أنَّ بقاءنا “ظلاًّ” و”صدى بقاء للفتيل جاهزاً للاستعمال ساعة تشاء مصالح صاحب “الظِّل والصَّدى” ذلك؟ فما العمل في هذه الحال؟

تجسيد الحضور الثابت

ولعلِّي لا أُجانب الصَّواب عندما أقول: إنَّ يوسف حبشي الأشقر كان يشير إلى بديل من “الظلِّ والصَّدى” عندما جعلهما عنواناً لروايته الأخيرة، أو لعلَّه كان يحثُّ على إيجاد بديل، وهو بهذا لم يخيِّرنا بين “الظلِّ” و”الصَّدى”، وليس من شكٍّ في أنَّ مثل هذا الخيار خيار قاسٍ، وإنَّما خيَّرنا بينهما وبين الاعتراف بالواقع الذي نعيشه ووعيه، والخيار الأخير متعب، ولكنَّه مجدٍ في جوٍّ من الحوار اهتدى إليه يوسف خليل خلال تأمُّلاته في السِّجن. “الظل والصَّدى” يصيبان بالعمى، سواء أكان ذلك عن إخلاص أم لا، ويزيِّفان الواقع، ويدفعان إلى مآزق دائمة تليها حروب مستمرَّة، والبديل منهما يكشف ويدفع إلى حوار مثمر أو إلى صراع حقيقي غير طائفي، أيَّاً تكن أشكاله، وهو الصِّراع الذي يتصدَّى للمأزق ويحلُّ إشكالاته، وليس صحيحاً أنَّ الأشقر لم يجسِّد سوى الغياب في روايته الأخيرة، فالصحيح أنَّه جسَّد الحضور النَّابت بفعل الغياب وعلى أثره.

وقد ترافق هذا العنصر بعناصر أخرى لا تقلُّ أهميَّة عنه، ومنها: أصالة الانتماء إلى المجتمع وجدِّية البحث والإخلاص فيه ونشدان الحرية، وامتلاك الأدوات القادرة على تجسيد الرُّؤية النَّافذة إلى الواقع في إنتاج يُعدُّ من أهم إنجازات الأدب القصصي العربي.

كان الأشقر يعتقد أنَّ جذوره تمتدُّ في هذا الشرق عميقة إلى أوَّل التاريخ المعروف، وأنَّه لا يستطيع أن يكون غربيَّاً، وأنَّ أهميَّته في الشرق الأوسط تتمثَّل في ما يأخذه، ويستخدمه في إغناء ذاته المشرقيَّة التي استطاعت طوال التاريخ أن تعرف ماذا تأخذ وكيف، لتعطي المجتمع الإنساني خير ما أنتجته الحضارة.

وقد أتاحت هذه الرُّؤية للأشقر أن يمتلك ثقافة شاملة وعميقة، تمثَّلها وأفاد منها في رصد واقعه ليعيه، وليُجسِّد وعيه في إنتاج أدبي ما كان يستسهل إصداره، وإنَّما كان يأخذ وقته كلَّه في الكتابة، لأنَّ الرِّواية، كما قال مرَّة: “كي تنتهي معي تستغرق حوالى العشر سنوات”.

ولعلَّ هذا كلُّه ما جعل إنتاج الأشقر القصصي بعيداً عمَّا يسود الوسط الأدبي من استهلاك للأشكال الأدبيَّة الغربيَّة التي لا تعدو كونها زيَّاً رائجاً.

وهذا ما جعله يبدع أشكالاً قصصيَّة: رواية وقصة قصيرة جديدة وفريدة، ويفيد من مختلف التقنيات القصصية، وكان هاجسه الأساس الوصول إلى القارئ ليُفصح عن رؤيته إلى واقعه الذي اعترف به، وأراد أن يعيه تماماً، وأن يوصل وعيه إلى القارئ من خلال نصٍّ ممتع وشاهد على عصره، فكان حضوراً كاشفاً، ولم يكن غياباً.

قدرة على الكشف وجماليَّة صوغه وقوله

لم تكن تنقص صاحب “الظِّل والصَّدى” الجرأة ليدين الحرب ويكشف طبيعتها، فنجده يقول، مثلاً، على لسان أبطاله أسمر وشربل ويوسف خليل على التوالي:

- “…علينا الحفاظ على أخلاق الضيعة”.

- “كيف تتاجر بالمسروق أنت!؟”.

- “أنا لست قاتلاً فقط. أنا سارق أيضاً. كحروب العشائر القديمة، كجميع الحروب نعيش ممَّا نغنم. صرت سارقاً، أبيع ما نسرقه من أسمر. أسمر يبيعه لا أعرف كيف…”.

ولم تكن تنقصه القدرة على رصد الواقع وكشفه وصوغ هذا الكشف بناءً قصصيَّاً ينطق بالدلالة روائيَّاً، جماليَّاً، ومن عناصر هذه الدَّلالة الإشارة إلى الآتي. جسَّد خيبات الواقع القائم في روايته: “لا تنبت جذور في السَّماء”، وكانت الحرب حصاد تلك الخيبات، فرأى إليها في روايته الأخيرة “الظِّل والصَّدى”، وترك النهاية مفتوحة على احتمالات صراع بين قوى ثلاث أنبتتها الحرب، بعدما قضت بتحوُّلاتها على قوى المجتمع القديم.

رواية نخبة

قرأنا “لا تنبت جذور في السَّماء” حين صدرت، وساد في أوساطنا، آنذاك حكم قاس عليها، بعض ما قلناه في تلك الآونة المشبعة بأحلام مشروع نهضة ما لبث أن وئد: “رواية نخبة تحيا خارج المجتمع، ويعيش أبطالها مشكلات ذهنية. وإن كان أنسي ثائراً فإنَّه فوضوي قادته الخيبة إلى البحث عن ذاته في العمل الحزبي، ولذا لم يجد فيه أي جدوى…”.

والحق أقول، إنَّها بقيت، على الرغم من ذلك حاضرة تطرح أسئلة مقلقة. كنا نحس بها خلال الصَّفاء. ومن هذه الأسئلة: أين تنبت جذور الهوية؟ وكيف تنمو وتبرعم؟ ولم تكن لدينا مشكلة في ما يتعلق بالجذور نفسها، إذ لم نكن قد تعرَّفنا تماماً إلى مشكلة الآخر في هذا الصَّدد، وهو من ترصد الرِّواية قلقه إزاء انتمائه.

وكانت هذه الأسئلة تتوضَّح أكثر، وتغدو أشد إلحاحاً، كما بدا لنا أنَّ المشروع النهضوي التغييري يتعثَّر وتتكسر الأحلام، وكذلك بدا لنا أنَّ أنسي كان محقَّاً في اكتشافه غربة “قوى الثورة” عن واقعها، وفي تحديده الفرق بين الثورة والمؤسسة ومدى سطوة المؤسسة القاصرة على صنع الخيبة بتحولها بوقاً…، بدلاً من أن تبرمج تحقُّق الهوية الحديثة الموعودة.

وكان يطيب لنا أن نقارن، في جانب آخر، بين اسكندر الحماني، الشخصيَّة الرَّئيسيَّة الأولى في رواية “لا تنبت…”، وبين كمال عبد الجواد، الشخصية المعروفة في ثلاثية نجيب محفوظ، وكان شيء من قلق كل منهما يساورنا. وكنَّا نجدهما قريبين إلينا، الأوَّل بعقله النَّافذ والثاني بوجدانيته الحميمة. وكلاهما بتلك المعاناة الرَّانية إلى خلاص لكن من دون جدوى.

وكثيراً ما كنا نسأل: ما طريق اسكندر التالي؟ ما بقي له ليحيا بعدما فقد لا جدوى جذوره واحداً في أثر الآخر: القرية، المرأة، وأخيراً الكتابة؟

كانت “لا تنبت…” تُبْقي السؤال مطروحاً، وهذا ما جعلها حاضرة في أذهاننا تحثُّ على إجابة، وتدفع إلى بحث عنها. كان تجسيد ذلك البحث فنِّياً شكلاً روائيَّاً مدهشاً: لغة فنيَّة وبناءً روائيَّاً ينطلق من محور مركزي في تشعبات تستخدم مختلف تقنيَّات الفن القصصيِّ.

حدثت الحرب، وكانت تستبد بنا رغبة في معرفة موقع اسكندر فيها ومنها، وكيف يتجلَّى بحثه عن جذوره خلالها. وتساءلنا: هل يحقق الأشقر هذه الرغبة؟

الصِّراع

ويبدو أنَّ الكاتب كان يتابع ما يحدث، ويواصل البحث عن إجابة: فصدرت “الظِّل والصَّدى”. تلقَّفناها بشغف، ونحن نعتقد أنَّ الثلاثية اكتملت، وصار ممكناً أن نجيب عن السؤال. لكن هذه الرِّواية أعادت طرح السؤال بصيغة جديدة، إذ إنَّها أشارت إلى أنَّ الواقع تمخَّض عن صراع جديد بين قوى أنبتتها الحرب. ولعلَّنا راقبنا ذلك الصِّراع بعد صدور الرِّواية، وهو صراع يدور في الإطار نفسه من البحث، وكان من الممكن أن يواصل الأشقر كتابة التحوّل لو لم يعاجله الموت. وهذا ما ذكره لنا مرة عندما قال: “لندعه يختمر، ثمَّ يصدر…”.

قلنا: إنَّ أبطال الأشقر يبحثون عن هويَّة فردية ووطنيَّة، وتسير بهم قافلة الزَّمن طويلاً، وهم يبحثون. ويقتضي تلمُّس طرق بحثهم وآفاقه العودة إلى الثلاثية في إطلالة سريعة ترصد خطوات شخصيَّاتها الرئيسيَّة: يوسف الخروبي واسكندر الحماني ويوسف خليل.

في “أربعة أفراس حمر” يضيق يوسف الخروبي بواقعه، أبوه غائبٌ عنه، مهاجر في بلاد الاغتراب. وأمُّه تعاشر من يسميِّه “الخواجا” في غيابه، ولا تخلو هذه التَّسمية من دلالة، ويحس أنَّها تسلبه حقَّه وتذنب… ولا يجد لدى حبيبته مها ما يبحث عنه.

وفي “الظلّ والصَّدى” يضيق يوسف خليل بواقعه أيضاً. أبوه فقير فقر موظَّف عادي، وغريب عمَّا يسود محيطه من تعصُّب ورغبة جارفة في خوض حرب مدمِّرة وعبثية. وأمُّه تستجيب لاهتمام أسد الجاهل المتعصِّب، والدَّاعي إلى تسعير الحرب، والواعد بتغيير واقع الفقر الذي تحياه، تميل الأم إلى أسد وريث “الخواجا”، وتقول لزوجها الفقير الرافض للحرب: “أنت أعمى وغيرك مفتِّح، عينو هالدَّور”.

هل هي مصادفة أنَّ الأمَّ، في الرَّوايتين اللتين يفصل بين صدورهما ربع قرن، تغدو ملكاً مُغْتَصَباً لآخر هو “الخواجا” في المرة لأولى وداعية تعصُّب وحرب تعد بالغنى في المرة الثانية، وأن يخلق هذا أزمة للابن؟ وهل يمكن القول: إنَّ الكاتب أراد أن يرمز بذلك إلى الأم/الوطن وإلى الابن الذي يضيق بهذا الواقع، ويدفعه ضيقه إلى سلوك يختلف باختلاف البطلين وظروف كلٍّ منهما، فلا يكون الأمر مصادفة وإنَّما صنيع روائي دالٌّ على طبيعة الأزمة، فالآخر هنا هو من يقوم بالدَّور الأساس في صنيعها وإشعالها.

إن يكن يوسف الخرُّوبي، المثقف القلق، قد اختار طريقاً يائسة مأساوية في دلالة تشير إلى اختيار طريق إنقاذ يعرف سلفاً أنَّها تؤدي إلى الموت، فإنَّ يوسف خليل، الشاب العادي الفقير، النابت من المجتمع الشعبي، اختار طريقاً أخرى، فانخرط في الحرب التي يدعو إليها أسد عشيق أمُّه، وهو يقول: “سأحارب فلا تتقاتلان على قطعة قماش، سأحارب وأركع اسكندر وأسمر…”. فدوافعه للحرب إذاً مختلفة تماماً عن دوافع أسد.

وفي هذا إشارة واضحة إلى اختلاف لا يلبث أن يتبلور لاحقاً. فيعمل يوسف على التقاط مارت صديقة اسكندر بعد أن تخلَّى عنها هذا الأخير بفعل الحرب، ليسكن وإيَّاها في منزل بناه الحماني في قريته. ثمَّ يدفعه أسد وأسمر إلى الاشتراك في قتل اسكندر العائد إلى قريته بعد أن انقطع عن زيارتها طوال الحرب، ليحضر دفن أمُّه. ويخفيه محرِّضوه في أمكنة تتيح له الإقامة فيها تأمُّل واقعه واتخاذ موقف من أسد وأسمر ومن الحرب أيضاً.

كان يوسف خليل يعي ما يحدث، ويشارك في صنعه، ويدفعه هذا الوعي المكتسب بمباشرة العيش إلى الندم وكان قبل ذلك يردد: “الصامتون كانوا يرون فينا ناساً فيهم من السَّفاح أكثر من البشر”. فيُسلِّم نفسه للسجن، وهو راغب في دفع الثمن بعدما أدرك أنَّه يسير مسيرة “آلية تدار بزنبرك، فتدفعني أكثر فأكثر إلى الهاوية”.

وهكذا يرفض يوسف خليل أن يكون آلة، ولكنَّه لا يركن إلى الموت كما فعل يوسف الخرُّوبي آنفاً. وذلك لأنَّه اختار السجن وعرف أنَّه حرٌّ يريد الغفران ولن يفكِّر بالموت للخلاص، فيقول: “لن أشنق نفسي في التِّينة. الموت عقاب سهل. الكفَّارة طريق طويل. شاقٌّ. لكنَّه غير مملّ. في كل لحظة من لحظاته لذَّة الاقتراب من المصالحة، لذَّة الاقتراب من العطاء. لذَّة الشوق إلى ما هدمناه قبل أن نهدمه”.

يُبْقي الأشقر السُّؤال مطروحاً، وتبقى النهاية مفتوحة: يوسف في السجن، وأسمر ما زال يمسك مقاليد الأمور. فهل يكون الصِّراع القادم بين أسمر ويوسف خليل، أو بينه، وبين شربل؟ وشربل هذا كان يعرف أسمر، وهو عسكريٌّ رصين، كان يعرف حقيقة أسمر، ويرفض طريقه، لكنَّه لم يقدم على فعل، وإنَّما بقي على الحياد السَّلبي، فلم يحل دون قتل اسكندر. جاء في الرِّواية: “صاح شربل بهم: لا .لا. كان بعيداً فلم يسمعوه”.

فهل يقترب ويقول ما يُسْمَع، وماذا يفعل أسمر وأسد في هذه الحالة؟.

مصير الوطن إن أمسك به “أسمر” وأمثاله

أسمر، في طفولته، صلب الدَّجاجة مستخدماً الآخرين أداة في ذلك، وأعاد المشهد في مرحلة تحكُّمه بالقرية، فقتل اسكندر، وهو رفيق طفولته وصباه، ونقيضه، مستخدماً الآخرين أداة في ذلك أيضاً. وهو يملك المال والرجال، ولا يتورَّع عن ارتكاب أيِّ عملٍ في سبيل تحقيق طموحاته، ماذا يفعل في حال وقف أمثال يوسف خليل وشربل في وجه مشاريعه، بعدما قتل اسكندر الذي اتفق الجميع على إزالته، كأنَّه رمز ماضي الوطن المرفوض الذي لم يعد له مكان في الواقع المستجد؟ هل يكون صراع آخر، وما مصير الوطن إن أمسك أمثال أسمر بمقاليد أموره؟ وماذا يستطيع يوسف خليل أن يفعل؟ أيكون هذا كله موضوع رواية قادمة كان يفكر الأشقر في كتابتها؟ في حوار أجريناه معه، قال الرِّوائي الكبير مجيباً عن هذه الأسئلة:

_ إن أمسك أمثال أسمر بمقاليد أمور الوطن، فعلى الوطن السَّلام. موضوع الرِّواية القادمة يختمر في الذهن، فلندعه يكتمل. أمَّا ما يستطيعه يوسف فعليه أن يتعرَّف إلى أمثاله، وهم كثر وأقوياء بعد ما تسلَّحوا بقدرات أهمُّها معرفتهم أنَّ الجذور لا تنبت في السَّماء…

الأنا والآخر

وإن تكن القضيَّة الأساس في البحث عند الهويَّة هي معرفة الأنا في علاقته بالآخر، فإنَّنا سنتحدَّث عن هذه الثُّنائية في رواية “الظِّل والصَّدى”، وهدفنا تقديم معرفة بثلاثة أمور: أوَّلها طبيعة هذه الثنائيَّة في الرَّواية والإشكالية التي تمثلها، وثانيها أنا الجماعة أو النحن، وثالثها الأنا الساعية إلى خلاص.

- الثُّنائية واشكاليَّتها

تمثِّل هذه الثُّنائيَّة محوراً أساساً من محاور هذه الرَّواية. ويمكن أن نتبيَّن طبيعتها الإشكالية في خطاب اسكندر، ومن نماذجه: “… إنَّ الانفتاح نظرية كلامية، فالمسيح كان أقصى الانفتاح ومات مصلوباً. الانفتاح على الآخرين ليس الجواب كوسيلة للحوار الأمثل، كدرب نافذة، لأن الآخرين ليسوا بالضرورة منفتحين، بل على العكس، جلُّهم كسَّاب، حسَّاب، ولا يمكن حوار إلاَّ بين منفتحين، وعلى فرض أنَّه حقيقة فكم يدوم؟ فقط زمن الانفتاح زهرة، لأنَّ الدائم مضاد للحياة التي ليس فيها دائم”.

تذكِّرنا عبارة “جلُّهم كَسَّاب حسَّاب” بِـ”حلاَّب” في رواية: “المغمورون” وبِـ”سي…” في رواية “ذاكرة الجسد”، ما يعني أنَّ قيمة المنفعة الفرديَّة غير المقيَّدة هي القيمة الأساس التي تكشفها هذه الرِّوايات، وهي لا تفتح على الآخر، ولا تقرُّ بحقوقه.

إن يكن الانفتاح على الآخرين ليس الجواب، أو وسيلة الحوار الأمثل المفضي إلى درب نافذة، فما هو الجواب؟ وما هي الوسيلة؟ وما هي الدَّرب النَّافذة؟ هل هي درب المسيح/الصَّلب، فتكون الجُلجلة الدَّائمة تفتُّح زهرات يتجدَّد، ما يعطي الدرب النافذة إلى الآخر هويتها؟

يثير خطاب اسكندر أسئلة كثيرة تقتضي الإجابة عنها وعمَّا يتفرع منها، العودة إلى الرِّواية.

- أنا الجماعة/النحن

نعرف أوَّلاً أنَّ “الظِّل والصَّدى”، الصَّادرة عام 1989، تروي، في سياق زمنها الرِّوائي، ومن طريق الاسترجاع، سعي جماعة إلى التحقُّق طوال قرن ونصف قرن من الزمن، ما يعني أنَّ من يسعى إلى تحقيق الفَقْد/النقص هو الجماعة. لكنَّ هذه الجماعة، وهذا هو جوهر الإشكالية، لم تمثِّل العامل الذَّات في الرِّواية، بوصفه الذَّات المتماسكة/النحن الساعية إلى تحقيق هدف مشترك، وإنَّما بقيت هذه الذَّات أنوات يسعى كلّ منها إلى تحقيق ما يخصه في صراع طويل يصفه جرجي الحماني بقوله: “طريق طويل من أبناء قايين”.

بقيت هذه الجماعة في صراع مع الآخر، ما كان يضطرُّها إلى هجرة دائمة. وإذ يسفر المسار التاريخي عن قيام وطن/حيِّز تحقُّق لا تتكون الذات/الوطن، النحن. ويبدو هذا الوطن من نحو أول مكاناً غير صالح للزَّرع، وليس فيه من درب نافذة إلى الآخر، وتكوُّن النحن، ومن نحو ثان ساحة ينشط فيها الآخر الخارجي.

فالسلطة هي آخر مُستلِب، لا توفِّر، على سبيل المثال، للمواطن بعد خدمة ثلاثين سنة في الوظيفة ما يكفيه ثمن طعام ومسكن ولباس… وإذا طالب بحقِّه في الوجود والتحقُّق تعدُّه مشاغباً وتقمعه، فهي آخر معادٍ وليست إرادة “النحن” وأداتها إلى الوجود الفاعل والتحقُّق.

فالسلطة هذه، في علاقتها بالآخر الخارجي، تشارك في أفراح المنطقة وتغسل يديها من مشاكلها كأنها خارجها، وليست ذات وجود فيها، ولهذا كانت مهيَّأة لأن تتلاشى لدى هبوب أوَّل ريح.

والمواطنون/عناصر بنية النحن، يتوزَّعون في طوائف، وتدخل الطائفية في كلِّ شيء حتى في العقيدة الماركسية، على سبيل المثال. وهم “أنوات” منفردة يهتم كلّ منهم بما يخصُّه فحسب، ولا مجال للتصرُّف معهم بوصفهم جماعة، ويسعون إلى المال بمختلف السبل، وتسودهم طبقة هجينة، وسيطة… وهكذا لا تتشكَّل الذَّات/الوطن هوية وهدفاً وسعياًَ إليه، وإنَّما يتشكل نظام علاقات بين العناصر المكونة للذَّات/الوطن، النحن محرِّكه المصلحة الفردية. يقول خوري تولا، على سبيل المثال:

“هذا بلد ليس مهيأ، بعد، للزَّرع، كبيره يأكل صغيره، وغنيَّه فقيره، وقويِّه ضعيفه، وسلطته مدعوة إلى جميع هذه المآدب…”، ويضيف: وإن يكن من واجبنا أن نزرع، فالمهم إيجاد المكان. والمكان ليس جغرافيا، وإنَّما هو فضاء الوجود والفاعل، فضاء تحقُّق الهوية وفاعليتها.

المصلحة الفرديَّة/أكل الآخر هي التي تحكم نظام علاقات ثنائيَّة الأنا الآخر، ولهذا كان ممكناً أن ينفذ الآخر الخارجي إذا لبَّى هذه المصلحة، فغدا المكان غير الصَّالح للزِّراعة وتفتُّح زهرة النحن مسرحاً صالحاَ لصراع الآخرين الخارجيين يسعى فيه كلٌّ منهم إلى تحقيق أهدافه.

وكانت الحرب، فمثَّلت أوج الصراع/الأكل المتداخل في سياق صراع الآخرين. يقول الميليشياوي يوسف خليل عن نفسه: “لا وطن، لا قضية. الحرب لي أنا. أنا القضية”. ويقول عن قائده، أمير الحرب أسمر: “أمير حرب، يربح من الحرب كما نربح نحن بها، يتاجر بكل شيء، وهي تمنحه عزَّته”.

إنَّ المهم إيجاد المكان الصَّالح للزَّرع والنُّمو… فكيف يتمُّ ذلك؟ هذا سؤال تجيب عنه في الرِّواية “الأنا” السَّاعية إلى خلاص، ولكن من هي هذه الأنا، في هذا الحيّز السائب للآكل من نحوٍ أوَّل، وللآخر الخارجي من نحوٍ ثانٍ؟

إنَّه اسكندر الذي أدرك طبيعة الإشكاليَّة، كما مرَّ بنا آنفاً، ورأى إلى الحرب من منظور مختلف، فقال: “الحرب لا جدوى منها ولا معنى لها لأنَّها ليست حربنا، بل حرب نقوم بها لصالح إسرائيل”. وخاطب رجال الميليشيا بقوله: “لن أكون كما يشاؤون و لا كما تشاؤون”، فلم يقبله هؤلاء، وبينهم أسد وأسمر ويوسف خليل، وقرَّروا قتله.

3-الأنا الساعية إلى خلاص

ماذا يستطيع اسكندر أن يفعل في هذا الفضاء؟

إنَّه ما انفكَّ يسأل: ما الدَّرب النافذة إلى خلاص؟ ما السبيل إلى أن لا تكون “النحن” الظِّل والصَّدى، أي ظل الآخرين وصداهم، بل تكون الذات/الهوية وفعلها وصوتها؟ وهذه هي القضية المركزية التي أعطت الرِّواية عنوانها: “الظلّ والصَّدى”، ونعني بها قضية ولادة الـ”نحن” وسعيها إلى الفاعلية والتحقُّق.

تروي “الظِّل والصَّدى” حكاية سعي “أنا” متميِّزة إلى الإجابة عن هذا السؤال. وهي اسكندر الحماني، الشخصية الرئيسية في الرِّوايتين الأخيرتين من الثلاثية، ويعدّ فيهما امتداداً ليوسف الخروبي الذي مثَّل الشخصية الرئيسية في الرِّواية الأولى “أربعة أفراس حمر”.

حقَّق الحظُّ لاسكندر مُطْلَقَية: الحبُّ والمال، فعاش كما كان يقول على ما وُهبه لا على ما كانه وصاره، فكانت ولادته/وجود من دون جذور، ما يثير سؤالاً عما إذا كان إشارة/رمزاً للمجتمع اللبناني/النحن الذي عرف ازدهاراً من دون جذور في مرحلة السِّتينات، فتمثَّلَت هويَّته في مَا وُهبه لا في ما كانه وصاره…؟ وينتهي سعي اسكندر، في الرِّواية الثانية من الثلاثية: “لا تنبت جذور في السماء”، إلى التنازل عن قضاياه، ويروح يتسلى بما يسلِّي، بالمقنيات: الأشياء والآخر.

وتبدأ رواية “الظلِّ والصَّدى” بعد قيام الحرب، بزيارة أنسي لصديقه القديم اسكندر، فيرى الخراب الذي خلَّفته الحرب، ونتبيَّن أن لم يتبق لاسكندر سور وجوده البيولوجي، لم تبق من علاقة له بعالمه/بالآخر سوى المساعدة التي يأخذها منه أنسي للمسلَّحين وكلبه الهرم الأجرب، أي بمن يضمن له هذا الوجود وما يشاركه فيه. وهو إذ يفتح الباب لأنسي تبقى يده ممسكة بقبضته متأهِّبة لإغلاقه، جاهزة لرفض الاتصال بالآخر وإقصائه، وإن كان صديقه، واللاَّفت الدَّال أنَّه كان ينظر بقسوة إلى أنسي وبحنان إلى الكلب.

يخبر أنسي اسكندر أنَّ أمَّه ماتت، فيتحوَّل اسكندر، فيقرِّر الصعود إلى قريته كفرملات، وهو يعلم أنَّ أسمر ورجاله ينتظرون مجيئه ليقتلوه، فينتقل بذلك من الحياة = الموت إلى الموت = الحياة، إذ إنَّه يرغب في موت محتج مخلِّص يشبه موت صديقه القديم ومعلِّمه يوسف الخرُّوبي الذي ما انفك يسكنه.

يمثِّل يوسف الخروبي الأنا الأعلى الذي يوجه اسكندر، فيرغب هذا في أن يعطي فوق عطاء يوسف، أن يعطي ما يسمِّيه العطاء الأكبر. يقول له أنسي: “لا تصعد إلى كفرملات، يا اسكندر فلا معنى لذلك”، فيقول: “يكون صعودي العمل الوحيد ذا المعنى”، واللاَّفت الدَّال أنَّه يصعد، ويغدو ابتسامةً لحظة يشهر مسلَّحو أسمر أسلحتهم ليقتلوه: “وللمرَّة الأولى… تتَّسع ابتسامة على شفتيه حتَّى لتغمره كله”.

يحيل القتلُ المخلِّصَ المقتول ابتسامةً، وذلك لأنَّه يخلِّص الآخر والأنا، فهو من نحوٍ أوَّل صلب/فداء يحرِّك الآخر للبحث عن النحن ووعيها، ومن نحو ثانٍ يؤمِّن للأنا خلوداً طالما بحثت عنه وعجزت عن الوصول إليه، فيكون القتل/الفداء أَبَوي الولادة الجديدة، وجذر الزهرة المتفتِّحة.

وإن كان اسكندر/العامل الذات يتحرَّك من قبل بدافع ذاتي/العامل المرسل، فإنَّه تحرَّك هذه المرَّة بدافع غيري يهدف إلى تقديم العطاء المخلِّص/الفداء، فيمثل الآخر العاملين: المرسل والمرسل إليه.

وهكذا يتمُّ تحوُّلٌ في هذين العاملين يحفِّز تحوُّلاً في مسار القصِّ، فتحوَّل يوسف خليل من محارب في صفوف ميليشيا أسمر إلى شخصيَّة تحسُّ بالإثم وتندم وترغب في المعرفة، وتسعى إلى امتلاكها، ويتحوَّل موقع يوسف ودوره في الرِّواية، فيغدو العامل الذَّات/الأنا الساعية إلى خلاص، ما يشير إلى مرحلة من السعي بدأها قتل اسكندر/العالم القديم. وبهذا، يحقِّق يوسف المعنى الذي يشير إليه اسمه. سمَّاه أبوه بهذا الاسم تيمُّناً بيوسف الخروبي، ويتجاوز سميَّه، يوسف القديم، لأنه سعى إلى امتلاك معرفة أن يسبح في هذا العالم، وهذا ما كان يفقده كلٌّ من الخروبي واسكندر الحماني، فيعي من طريق هذه المعرفة الذَّات وسبل تحقُّقها، ويتجاوز بذلك الأنا الأعلى والأب الذي يقتله.

ومسألة قتل الأب = العالم القديم يمكن أن نتبينها في سياق معرفة الآخر المتمثل بالعاملين: المساعد والمعاكس.

يتمثَّل الآخر الذي يمثِّل العالم المساعد في والدي اسكندر، وذكرى يوسف الخروبي، (الأنا الأعلى) وأنسي الهزال، ومارت، وخليل، وخوري تولا. ويتمثل الآخر الذي يمثل العامل المعاكس في الحرب ومسلحيها الذين عدُّوا اسكندر خائناً، وقرروا أن يقتلوه ثم قتلوه. ويلاحظ في صدد هذا الآخر:

- تحوَّلت مارت، عشيقة اسكندر، وغادرت منزله لتساكن يوسف خليل، وقد شعر أنَّ علاقة مارت ويوسف تعيد مأساة أوديب، فيقتل يوسف الأب/اسكندر، ويعاشر الأم/مارت، غير أنَّ قتل الأب هنا يحوِّل يوسف إلى البحث عن خلاص، ولا يفضي به إلى عمى وضياع كما في الأسطورة.

- إنَّ خوري تولا هو أوَّل من أشار إلى المخرج الذي اختاره اسكندر، وقال الخوري: طريق الخلاص مهما حصل لك هو المسيح.قال اسكندر: طريق الصَّلب يعني؟ قال الخوري: ولِمَ لا؟ الصلب أو ما يماثله، وهكذا لم يكن الإنفتاح الطريق النافذة، وإنَّما الصلب أو ما يماثله.

- تحوَّل يوسف بعدما زرع فيه فداء اسكندر جذر الخلاص، واستعد لتحمل التضحية كما المسيحيين الأوائل، وهكذا يكون الحواري الأوَّل للمصلوب.

د- إنَّ ممثِّلي العامل المساعد ماتوا أو سافروا، وبقي العامل الذات/الأنا الساعية إلى خلاص وحيداً في مواجهة ممثِّلي العامل المعاكس الذين ازدادوا شراسة، ما يثير سؤالاً هو: يُسلِّم يوسف نفسه للسُّلطة التي بدت لنا طبيعتها وهويَّتها وسهولة وصول أسمر، أمير الحرب إلى استلامها، ففي هذه الحالة ماذا يفعل يوسف؟ وكيف يبدو الخلاص؟

ليس من إجابة حاسمة سوى القول: إنَّ الصراع لا ينفكُّ قائماً والتحوُّل يحدث، وتبقى القضيَّة المركزيَّة هي “الظلُّ والصَّدى”، فليس من هويَّة حقيقيَّة وخلاص لمن يكون ظلُّ الآخر وصداه…، وليس من جذور لمن لا يمتلك مكاناً صالحاً للزَّرع، فيزرع جذوره في السَّماء.